米国内科学会日本支部年次総会の恒例企画の一つである「最新論文20選」という企画で発表を行いました。その名の通り直近1年間の各領域の注目論文を論文紹介と解説に分けて発表する企画です。私は今回で3回目の参加で,昨年まで集中治療編の論文紹介を行っていましたが今年から老年・緩和・倫理編の解説に異動しました。

今回紹介した論文は以下の2つです。

Intervention to Promote Communication About Goals of Care for Hospitalized Patients With Serious IllnessA Randomized Clinical Trial (JAMA. 2023;329(23):2028-2037.)

Navigating and Communicating about Serious Illness and End of Life (N Engl J Med. 2024;390(1):63-69. )

この企画では各領域の解説者が論文紹介発表の先生に対する指導,スライド監修も行うのですが,論文紹介2分,解説3分という非常に短い持ち時間の中で背景知識から論文の要約まで説明するのはかなり工夫が必要で,情報を極限まで絞りつつ正しい解釈を伝えなければいけず毎回骨が折れます。あれも話したい,これも話したい,という思いを必死で抑えて要点を伝えることに注力しました。

Internal Medicine Update: the important 20 articles in 2023 and 2024

ACPとは

今回はACP (American College of Physician)でACP (Advance Care Planning)の話をしよう,というコンセプトで臨みました。

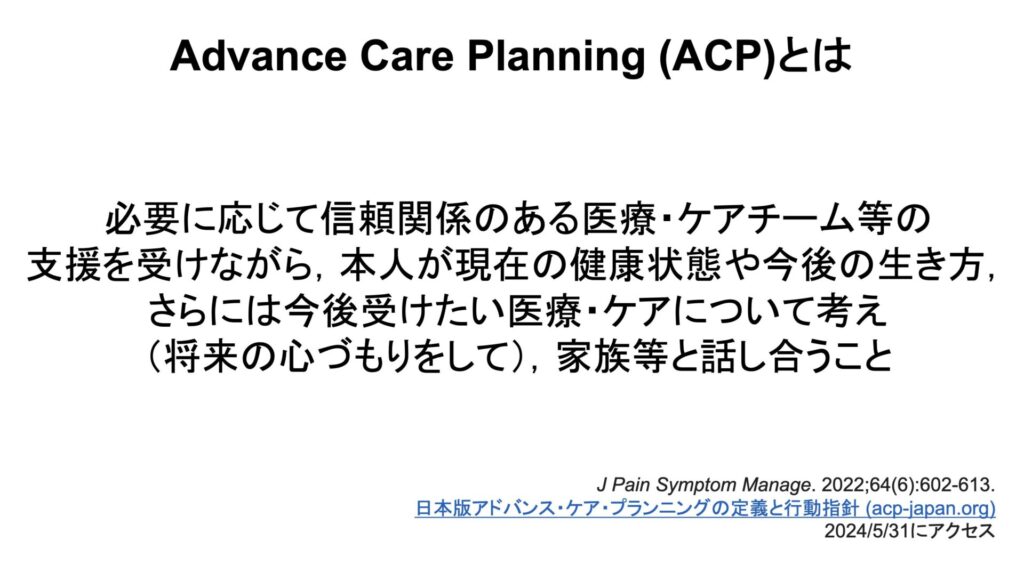

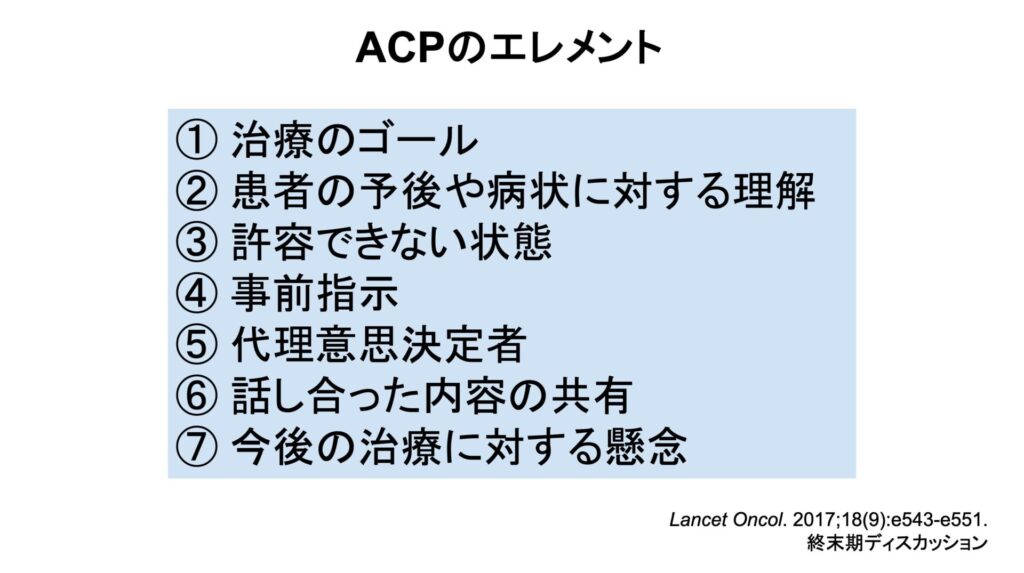

まずはじめにACPの定義やエレメントについて確認しました。

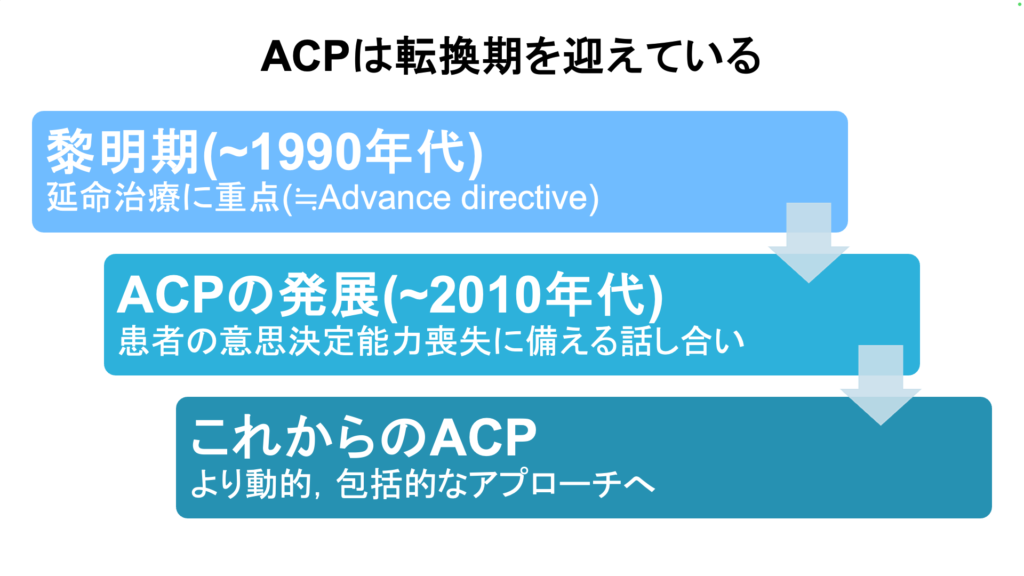

ACPは黎明期は「終末期ケアについて事前に話し合うこと」に重点を置いた,Advance directiveのような文脈で使用されることもあったようですが,現在では終末期に至るまでのより包括的な意思決定支援のプロセスを表すものとして用いられており,その目的は「時間や状況とともに変化し続ける患者の意志に寄り添った治療を行うこと」(終末期ディスカションより抜粋)であり,経時的に繰り返しアップデートし,実際の緩和ケアに反映させることの重要性についてお話しました。

近年のACP研究

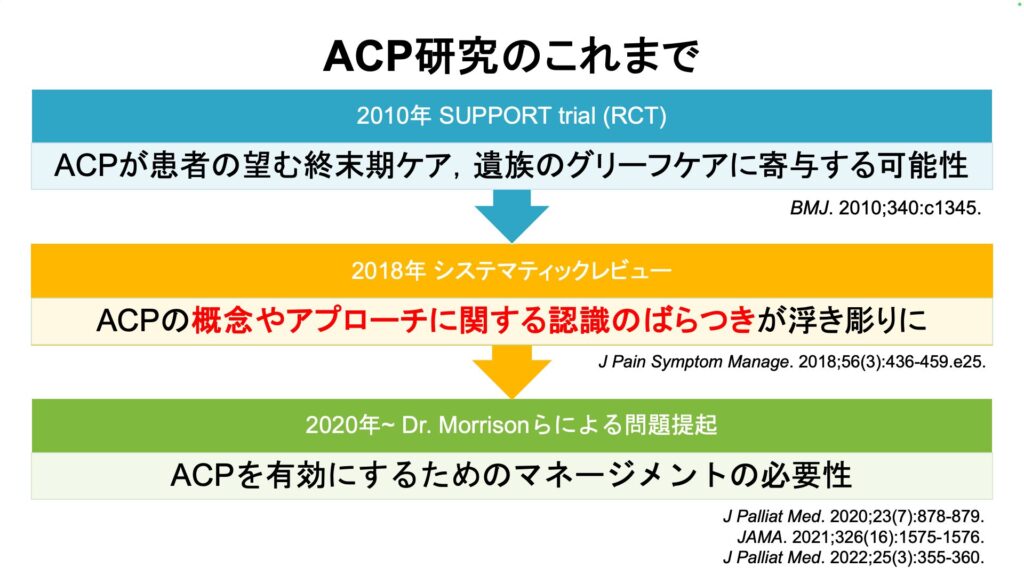

最新論文20選という企画の趣旨も踏まえ,近年のACP研究の動向についても触れてみました。ACP研究の世界ではnegative studyが続いており,向かい風が吹いています。これは”ACP”という用語の定義や実際のアプローチ,更にはアウトカムの設定が一貫していないことが一因と考えられています。

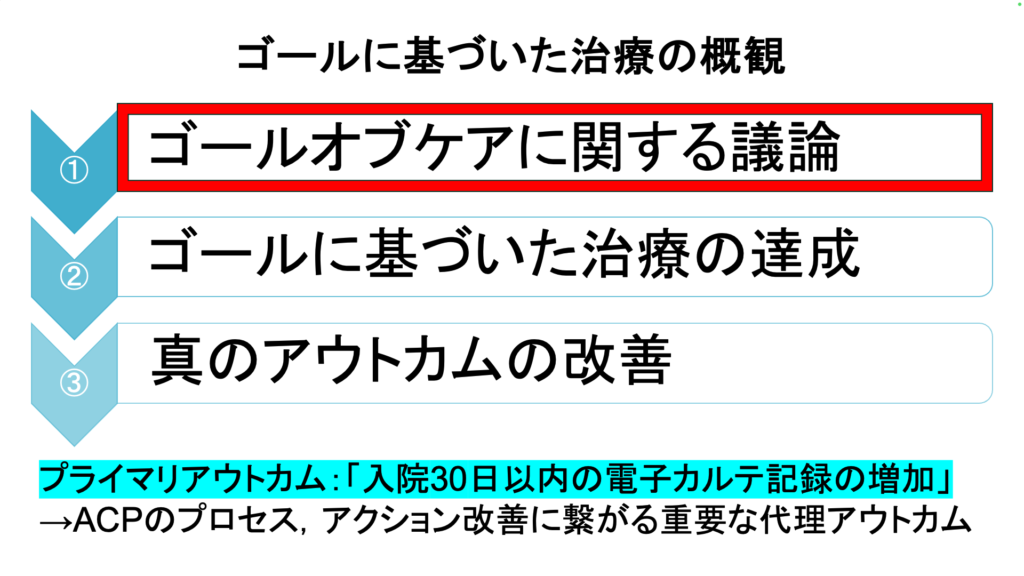

一連の流れは必ずしもACPそのものを否定しているわけではなく,今後は「ACPが有効かどうか」という議論から,「どうやってACPのプロセスを実際の緩和ケアにおける有効なアクションにつなげるか」という点にフォーカスした研究が主流となっていきそうです。

↓ACPを取り巻く議論の変遷については木澤先生らによるこちらの記事が大変参考になります。

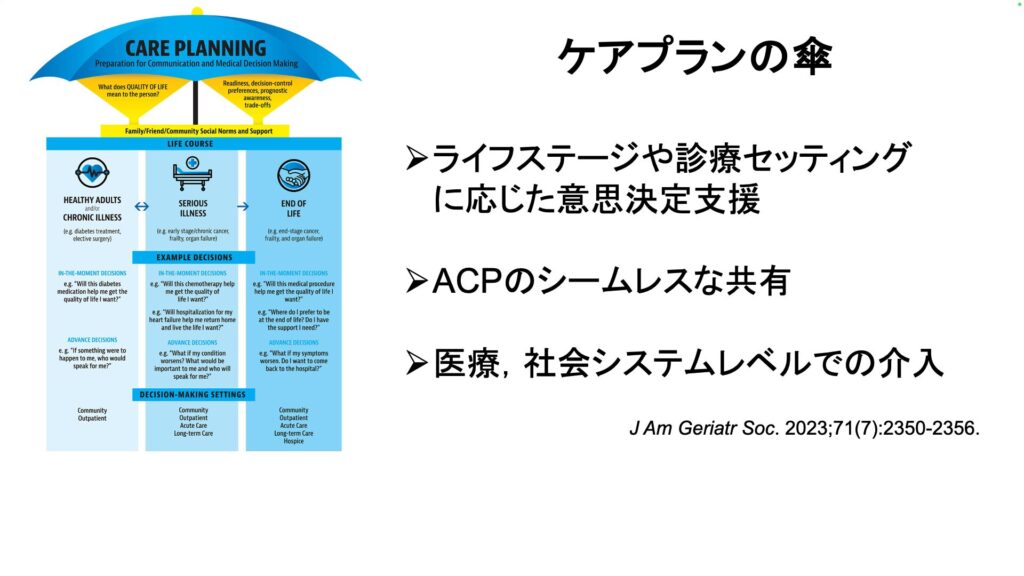

最近は終末期医療をより包括的に捉えるための”ケアプランの傘”という概念も登場し始め,今後も”より良い終末期ケアとは?”という問いに対する研究は続いていきます。

Journal of General MedicineにもACP研究に関する総説が掲載されていますので興味がある方はこちらも併せて御覧ください(J Gen Intern Med. 2024;39(4):652-660. )。

Intervention to Promote Communication About Goals of Care for Hospitalized Patients With Serious IllnessA Randomized Clinical Trial

この論文の著者であるCurtis先生は集中治療領域の緩和ケアの第一人者で,近年はALSと診断され闘病されていましたが,残念ながら昨年62歳で亡くなりました。

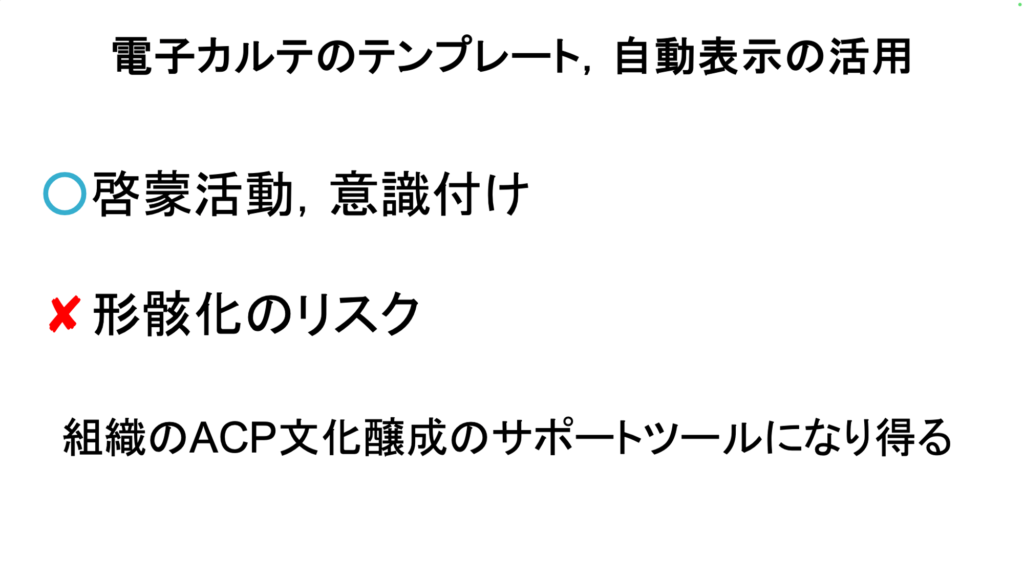

Curtis先生は近年「ジャンプスタートガイド」,つまり電子カルテなどを用いたガイダンスがACPを促進するのではないか,というコンセプトに基づいた研究をされていました。

自分の以前の職場でも電子カルテのテンプレートを用いたACPの議論の促進,申し送りは積極的に行っており,有効な手段だと感じていたため取り上げました。

Navigating and Communicating about Serious Illness and End of Life

こちらはNEJMに掲載された終末期のコミュニケーションについての総説です。論文中では実践的なコミュニケーションの手法や電子カルテに記載すべき項目などが紹介されています。

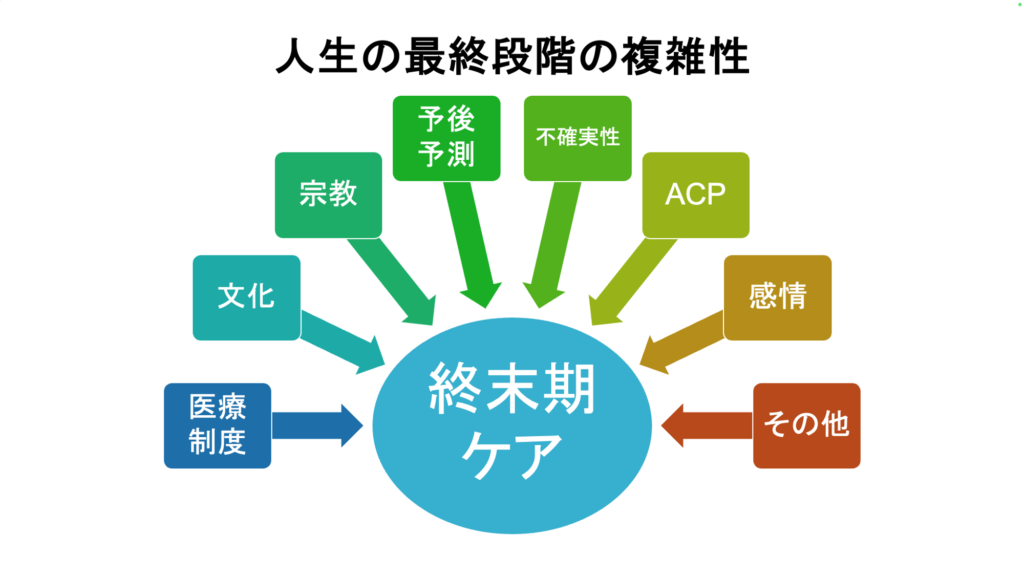

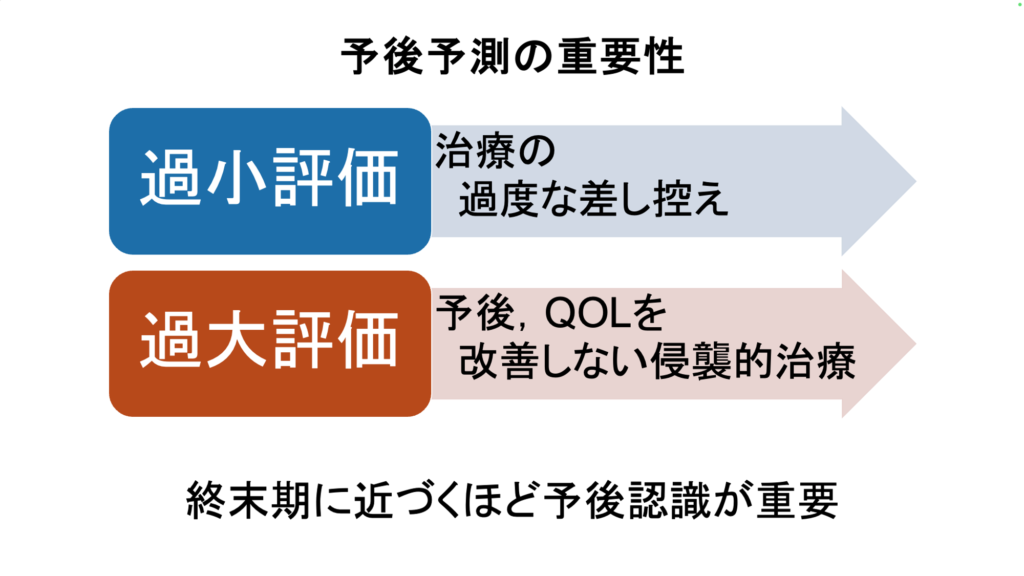

論文の解説として,終末期医療の概観について触れ,予後予測の重要性やトラジェクトリーカーブの有用性についてお話しました。

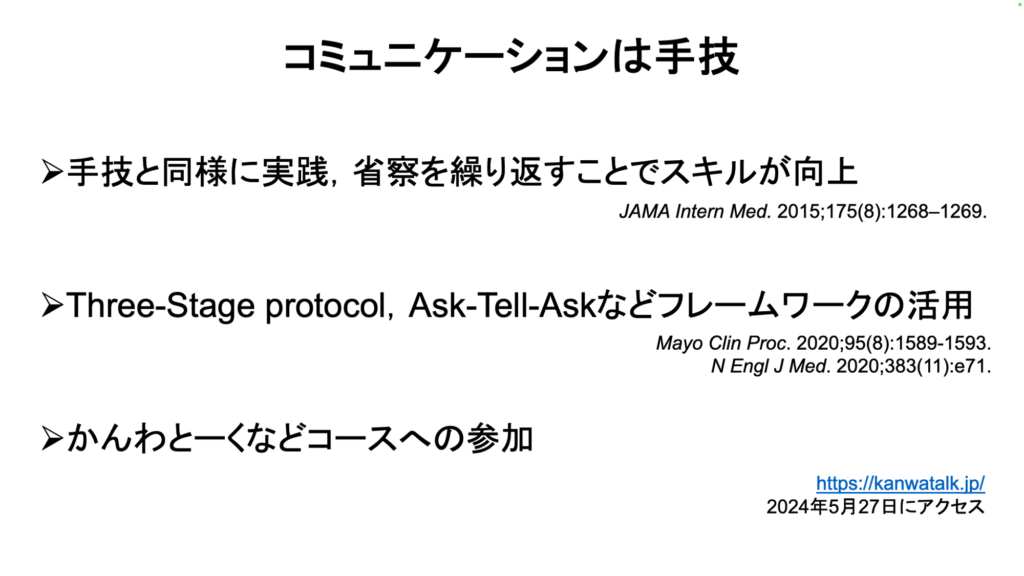

Hope for the best, Prepare for the worst. (Ann Intern Med. 2003;138(5):439-443.)やTime-limited Trial (JAMA Intern Med. 2021;181(6):786-794.)などのコンセプトや,コミュニケーション上達のコツなどについても詰め込みました,だいぶ矢継ぎ早になってしまいました。。。

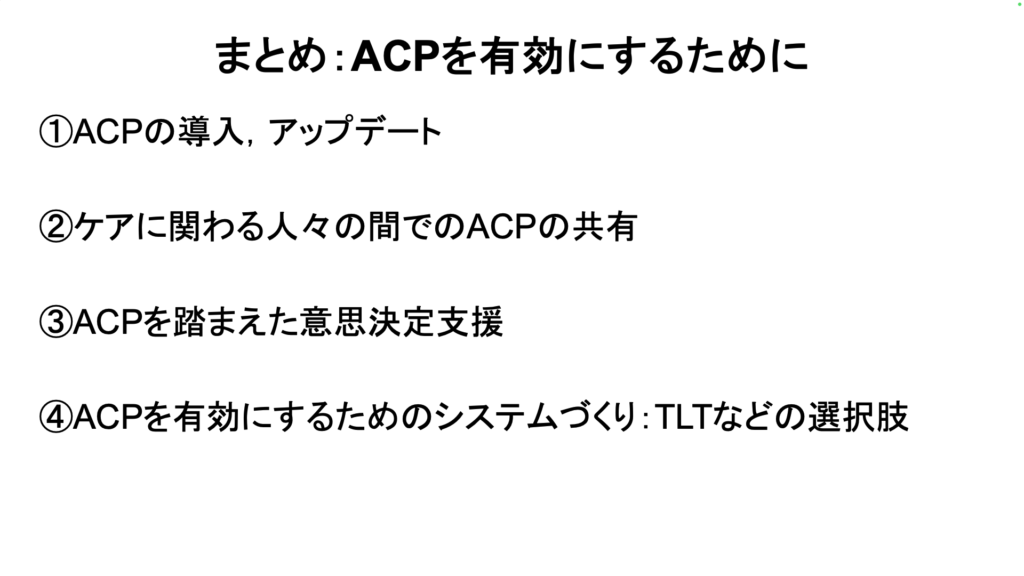

最後にまとめとしてACPを有効にするためのマネージメントについて私見をお話しました。

2019年以来の現地開催

コロナ禍の煽りを受け,ACP JAPANは2019年の現地開催を最後にオンライン開催が続いていました。自分は2021年から演題を出すようになったので,今回で4回目の参加にして初の現地開催でした。前職の同僚たちとの再会や,これまでなかなか直接ご挨拶する機会がなかった先生方ともお話ができて,大変実りある学会参加となりました。今後は委員会活動への参加も予定しており,来年以降も参加が楽しみです。

Comments