以前、OpenEvidenceについて記事を書いたところ、想像を超える反響をいただきました。

このポストがきっかけで@EvidenceOpenについての記事へのアクセスが激増し、1000人以上に読んでもらい現在もGoogle経由で毎日数十人の新規閲覧がついています。

改めてEBM教育の文脈でも「既に若手医師は生成AIを活用しまくっている」前提で教え方を考えるフェイズに入ったと実感しました。 https://t.co/b7YAGDqyyG

— Yohei Masuda (@YoheiM_MD) July 13, 2025

前回の記事では、OpenEvidenceをはじめとするAI文献検索ツールを用いる場合の注意点について記載しました。AIが生成する回答は元論文を忠実に要約した内容であることは多いものの、まだ信頼に足る二次資料にはなり得ないと考えており、自分は主に論文検索の足がかりとして使用しています。

とはいえ、臨床疑問に対して迅速かつコンパクトな回答を生成してくれるため大変使い勝手が良く、周囲を見渡しても利用者がどんどん増えている印象があります。文章の流暢さだけみると既存の二次資料と比べても遜色なく、これからEBMを学んでいく世代にとっては情報の違いを見分けるのは容易ではありません。

EBM教育を行う指導医としては「AIツールの使用は慎重に」と伝えるだけでは済まされず、「AI文献検索ツールが他の二次資料と何が違うのか、どのように使い分けるべきか」をしっかり説明できる必要があると感じています。

そこで今回は代表的な二次資料であり、EBMを実践するうえで欠かすことができないUpToDateについて紹介しつつ、AI文献検索ツールとの違いについて考えたいと思います(開示すべきCOIはありません)。

(この記事は2025/7/18現在の内容を基に作成しました)

改めて、UpToDateの使い方を考える

UpToDateとは

UpToDateはWolter Kluwer社が提供するオンラインコンテンツで、ホームページでは”現代のヘルスケアシステムに即した、evedince-basedで信頼できる解決方法を提示するツール“と紹介されています。コンテンツの核はトピックごとにまとめられたテキスト形式の総説ですが、実は他にも

・薬剤情報

・新着情報、更新情報

・患者教育資料

・計算機

など様々な機能があります。

最近レイアウトが刷新されました。

UpToDateの執筆プロセス

UpToDateは編集プロセス、推奨決定のプロセスをそれぞれ明示していますが、特徴は大きく分けると以下の通りです。

上記に加え利益相反なども厳格に管理されており、情報の質が担保されているようです。

UpToDateはある一時点を静的に評価すれば質の高い総説集で、これだけでも十分価値があるのですが、常にアップデートされていくという動的な要素を持つのがオンラインコンテンツならではであり、査読付き医学雑誌との最大の違いです。

執筆、査読

本文はトピックを熟知した専門家によって執筆され、セクションエディター、社内エディターによる査読が行われます。

著者名、査読者名、最終文献レビュー日、更新履歴、COIなどがすべて開示されています。

推奨:GRADE system

GRADE systemとはエビデンスの確実性、推奨の強さを決定するための国際的なアプローチで、質の高い診療ガイドライン作成の際に用いられます。

UpToDateではこのGradingに応じて、強い推奨に対しては「我々は推奨する(We recommend…)」、ついで「我々は提案する(We suggest…)」という表現を使用しています。

UpToDateの問題点

利用料金が高額

コンテンツ維持のために上記の膨大なリソースを要することから、個人契約にはかなりの費用を要します。

教育病院では施設契約していることも多いですが利用率が低いこともしばしばで、これまで勤務したいくつかの病院では頻繁に「UpToDate打ち切り問題」が生じていました。

この点では、現在無料で利用可能なOpenEvidenceに軍配が上がり、今後も有料の二次資料を使い慣れていない人ほどOpenEvidenceを第一選択にすることが予想されます。

視認性が悪い

英語コンテンツであることと各トピックの情報量が膨大なことが相まって、慣れるまでどこに何が書いてあるかわかりづらい、という特徴があります。

私の初期研修時代のEBMの師が医学情報収集についてまとめているのですが、その中でUpToDateについて

くれぐれも,全部読もうとしないことです.

と表現されています。

翻訳機能を使うことはもちろんですが、自分は当時教わった

・全体像を把握→Summary and Recommendationsから読む

・必要な情報が決まっている→ctrl+Fでキーワード検索 or アウトラインから当該箇所にジャンプ

・マネージメントの流れを把握したい→Algorithmsを見る

などの小技を駆使してUpToDate閲覧に要する認知負荷を最小限に抑えています。

先程紹介したページに掲載されている情報検索のアルゴリズムを見直してみると、「ある程度知っている分野はDynaMedで、知らない分野はUpToDateがおすすめ」と書かれています。DunaMedはエビデンスが箇条書きで記載されているため、ある程度知りたい情報がかっちり決まっている場合には必要な情報をピックアップしやすいという特徴があります。

そういう意味でOpenEvidenceはUpToDateというよりもDynaMed的な使い方をするのが正しいのかもしれません。

前述の通り、UpToDateは自分が詳しくない分野の情報検索に向いているため、使いこなせれば必ず若手医師やジェネラリストの強い味方になります。

とにかく「UpToDateを見るのが面倒くさい」という状況に陥らないのが重要だと思います。

その他

情報のタイムラグ、つまり最新論文が出版されてからコンテンツに反映されるまでの遅れは人力で更新が行われる限り避けられないものですが、UpToDateはかなり細やかな頻度で文献レビューを更新しているので、我々の日常診療に影響を及ぼすような遅れになる可能性は低いと考えてよいでしょう。(一方でOpenEvidenceが最新論文をどのくらいで反映できるか、というのも現状公表されていなさそうです)

ニッチな臨床疑問についてはUpToDateではトピックが存在しないことがあるので、このような場合にはOpenEvidenceを積極的に活用して良いかもしれません。

UpToDateにあって、AI文献検索ツールにないもの

UpToDateにあってAI文献検索ツールにないものは

「専門家の手ごころ」

だと考えています。

前述の推奨決定のプロセスのなかで、GRADE system考案者であるGordon Guyatt先生の言葉が引用されています。

Evidence alone is never sufficient to make a clinical decision. Decision makers must always trade the benefits and risks, inconvenience, and costs associated with alternative management strategies, and in doing so consider the patient’s values.

推奨の決定を行うにはエビデンスを参照するのみでは不十分で、専門知識を踏まえた総合判断を要します。

日頃からUpToDateを読み込まれている方はご存知かもしれませんが、記載中に

「明確なエビデンスはないが、著者らの施設では〜というアプローチを行っている」

というような臨床経験に基づくexpert opinionが紹介されていることがしばしばあります。

つまりUpToDateは単なるエビデンス集ではなく、複数の専門家によって臨床活用できるよう練り上げられた集合知なのです。

仮にOpenEvidenceとUpToDateが同じ参考文献を用いて文章を作成した場合、前者は生成AIによる論文の要約のみが行われますが、後者は論文を踏まえた(もしくはエビデンスが存在しないことも考慮した)専門家の解釈も交えた推奨が記載されており、根本的に異なるものになる可能性があります。

これは今後OpenEvidenceが論文のAI要約というスタンスを取り続ける限りは絶対に超えられない壁と言えるでしょう。

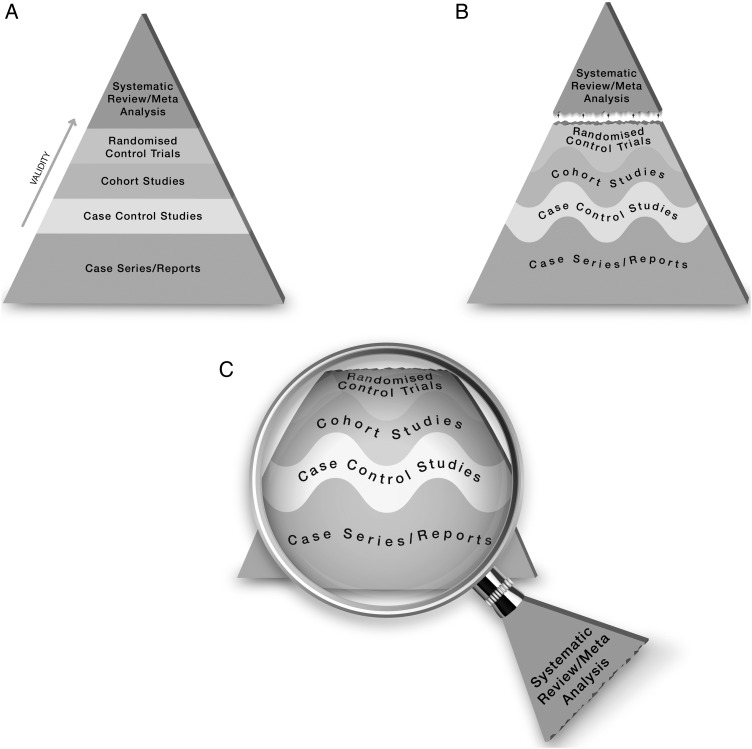

エビデンスとの上手な付き合い方

近年は研究デザインで一概にエビデンスの優劣を付けることはできないと考えられはじめており、従来のSR/MA→RCT→コホート研究・・・が序列のようになっているエビデンスピラミッドではなく、SR/MAというレンズを通して、臨床疑問に応じた適切なエビデンスを適用する、というコンセプトも提唱されています。

Murad MH, Asi N, Alsawas M, Alahdab F. New evidence pyramid. Evid Based Med. 2016;21(4):125-127. doi:10.1136/ebmed-2016-110401 Licensed under CC BY-NC 4.0 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

例えば自分が長く従事してきた集中治療領域を含む急性期医療や現在研鑽を積んでいる高次医療機関の現場で生じる臨床疑問の多くはSR/MAはおろか、RCTすら存在しないことも珍しくありません。先行文献として観察研究や症例報告を参考にすることも多く、更には病態生理も交えたマネージメントが重視されます(転じて自分たちの臨床疑問がリサーチクエスチョンへと発展していきます)。

このことを踏まえると単なるエビデンス集ではなく、専門家の意見も交えて推奨が決定されるUpToDateは、エビデンスの乏しい領域でも大いに有用と言えます。

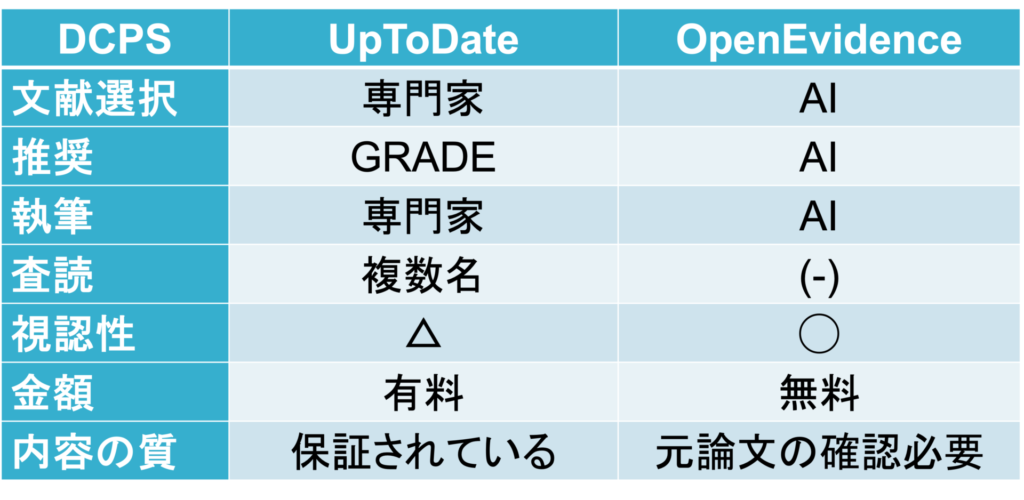

まとめ

最後にUpToDateとOpenEvidenceの違いをまとめた表をお示しします。

現状は

UpToDate→トピックについて網羅的に知りたい、マネージメントに直結する知識を収集するとき

OpenEvidence→臨床疑問にマッチする論文を短時間で調べたいとき

というのが個人的な使い分けです。

(改めて、冒頭で引用したShibata先生のOpenEvidenceに対する「自然言語で精度良く検索できるPubMed」、とてもしっくりくる表現だな~と思います)

今後の展望として、UpToDateもAIを統合したサービスを開始することが発表されています。将来的にUpToDateを維持するために必要な労力の多くはAIに置換できる可能性があり、もう少し料金が安くなると良いな〜と思いつつ、生成AIアシストでUpToDateのコンテンツ検索ができるようになると、情報へのアクセス性は一気に向上することが期待できます。

(蛇足ですが二次資料をAIで要約して生成された文章はなんと呼ばれるのでしょうか、2.5次資料?それとも普通に三次資料?)

とはいっても我々の想像もつかないようなブレイクスルーが数カ月おきに起こる生成AI時代、今後各コンテンツがどのような進化を遂げるのか、ひいてはEBMのアプローチがどのように変化していくのか、目が離せない日々が続きます。

Comments

[…] UpToDateは専門家によって執筆され査読を受けた二次資料で、GRADE systemに基づく推奨決定プロセスが明示されています(出典:Daily Clinical Problem Solving UpToDateの使い方)。トピックを熟知した専門家による執筆、セクションエディターや社内エディターによる査読が行われ、強い推奨に対しては「我々は推奨する(We recommend…)」、ついで「我々は提案する(We suggest…)」という表現が使用されています。 […]